Jo Freeman

La tyranie de l'absence de structure

Jo Freeman (Joreen Freeman), née le 26 août 1945 est une avocate, essayiste, politologue et militante féministe américaine En mai 1970, prononce une conférence au cours de laquelle elle met en lumière certains des écueils auxquels se heurtent les collectifs soucieux de s’émanciper des structures hiérarchiques associées aux partis traditionnels.

Temps de lecture : ~ 34 minutes

Les violences conjugales

« Le couple hétéronormé est le bastion de la violence machiste. En son sein se perpétuent les mécanismes de la domination masculine, bien à l’abri derrière la frontière de l’intime. Si nous voulons changer les rapports sexistes qui sous-tendent tout notre système social, nous devons nous montrer particulièrement attentifs/ves à ce qui se cache dans le « privé ». Parce que nous sommes tou-te-s imprégné-e-s des constructions sociales qui font de nous des hommes ou des femmes, nous les reproduisons tou-te-s. A chacun-e de nous d’accepter de les regarder, de les remettre en cause dans nos propres relations comme dans celles de notre entourage. »

Temps de lecture : ~ 21 minutes

La culture du viol

Si nous interrogions les gens sur ce qu'est pour eux un viol, la définition serait sans doute la suivante : une jeune femme court-vêtue rentrant chez elle tard le soir, violée par un inconnu armé d'un couteau. Nous savons que ces représentations sont fausses mais elles ont profondément ancré nos esprits et il est extrêmement difficile de se sortir de l'esprit cette image pour se rappeler que le viol a davantage lieu dans un lieu privé et par une connaissance.

Temps de lecture : ~ 49 minutes

Diangelo

la fragilite blanche

Pourquoi est-il si difficile de parler de racisme quand on est blanc ? La sociologue américaine Robin DiAngelo a passé vingt ans à étudier cette question dans des ateliers sur la diversité et le multiculturalisme. Elle en a tiré un concept fondamental pour comprendre le rapport des Blancs au racisme : la fragilité blanche, un mécanisme de défense ou de déni qui permet de détourner la conversation, empêchant d’identifier le racisme systémique qui persiste dans nos sociétés. Et donc de le combattre. Le texte est suivi de « 11 conseils pour être un bon·ne alié·e », écrit par trois membres de l’association Lallab

Temps de lecture : ~ 20 minutes

Corinne Monnet

La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation

En s’appuyant sur de nombreuses recherches sur la communication, ce texte montre comment la conversation, loin d’être une activité anodine et spontanée, est traversée par des rapports de pouvoir. Il s’intéresse particulièrement aux différentes formes que peut prendre la domination masculine dans le domaine de la conversation et permet ainsi de prendre conscience que la lutte contre le sexisme passe aussi et surtout par un changement de nos comportements au quotidien. Cette étude a été réalisée en 1997 dans le cadre des études de genre à Genève. Elle a été publiée dans les Nouvelles Questions Féministes Vol.19 en 1998. Corinne Monnet, féministe radicale, est active depuis plusieurs années dans la mouvance anarchiste et a contribué à plusieurs initiatives féministes non-mixtes.

Temps de lecture : ~ 42 minutes

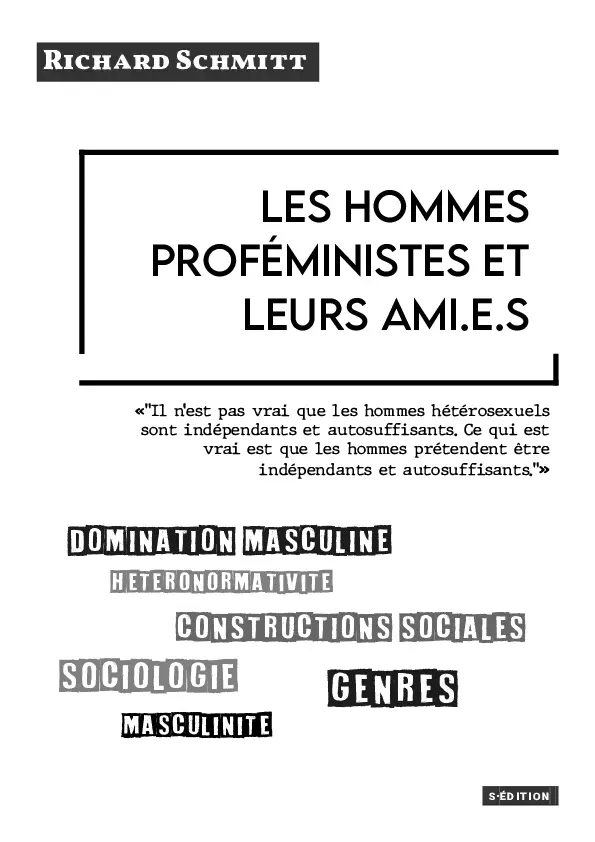

Schmitt

Les hommes profeministes et leurs amies

« Je me suis demandé pourquoi les hommes hétérosexuels avons les amitiés que nous avons et pourquoi elles ont tendance à jouer un rôle relativement périphérique dans nos vies. Cherchant des réponses à ces questions, j’ai commencé à lire une partie de la volumineuse littérature au sujet des hommes et des femmes hétérosexuel.le.s dans leurs relations, à propos de leur manière de parler (ou de ne pas parler) les un.e.s aux autres. Cette littérature décrit les hommes hétérosexuels comme impassibles, ignorants de leurs propres émotions, et réticents à examiner leurs sentiments ou écouter d’autres personnes exprimer leurs émotions. Les explications de pourquoi ces hommes sont comme cela allaient de théories psychanalytiques sur la manière de grandir des petits garçons à des discours quasi-darwinistes plus ou moins bidons sur l’Homme-Chasseur et la Femme-Mère. Mais rien de tout ça ne semblait s’appliquer à moi et mes amis. Nous sommes tous des hommes proféministes hétérosexuels. Nous ne nous montrons pas de l’affection en nous frappant ou en nous appelant par des noms vulgaires et insultants. [...] Nous ne sommes pas en concurrence constante les uns avec les autres. […] Nous avons appris à écouter et accorder une attention soigneuse et concentrée. Mais nos amitiés les uns avec les autres restent — à quelques exceptions près — distantes, émotionnellement froides, et apparemment non essentielles à nos vies »

Temps de lecture : ~ 42 minutes

Sara Ahmed et Oristelle Bonis

Les rabat joie féministes

Interrogeant la figure de la « féministe rabat-joie », cet article propose d’en explorer la négativité, aussi bien que la capacité d’agir dont elle est la promesse. Il s’agit ainsi, en repositionnant la pensée féministe comme critique de l’injonction au bonheur, de comprendre le sujet féministe en tant que sujet obstiné. L’obstination féministe est alors appréhendée comme le socle incertain d’une politique collective traduisant les émotions individuelles, la douleur ou la colère ressentie face aux injustices. Au-delà, la figure du sujet obstiné permet de saisir la façon dont, au sein des espaces féministes, les femmes noires ont pu être réduites à leur colère et désignées comme cause des divisions engendrées par le racisme. La position de sujet obstiné constituerait ainsi autant un lieu de tensions que de revendications politiques. Sara Ahmed est une universitaire angloaustralienne dont le domaine d’étude comprend la théorie féministe, le féminisme lesbien, la théorie queer, la critical race theory et le postcolonialisme. Elle est considérée comme une figure de la phénoménologie queer. Oristelle Bonis est directrice de publication des Éditions iXe, spécialisée dans le féminisme et ses différentes voix. Elle a été traductrice puis codirectrice de la collection Bibliothèque du féminisme (1991-2009) aux éditions de l’Harmattan.

Temps de lecture : ~ 35 minutes

Louis-George Tin

Qu'est ce que l'hétérosexisme ?

« L’hétérosexisme peut être défini comme un principe de vision et de division du monde social, qui articule la promotion exclusive de l’hétérosexualité à l’exclusion quasi promue de l’homosexualité. Il repose sur l’illusion téléologique selon laquelle l’homme serait fait pour la femme et surtout la femme pour l’homme, intime conviction qui se voudrait le modèle nécessaire et l’horizon ultime de toute société humaine. » Louis-Georges Tin, né en 1974 à la Martinique, est un universitaire français et un militant contre l'homophobie et le racisme. Il a été à l’initiative en 2005 de la Journée mondiale contre l'homophobie et la transphobie et est président-fondateur du cercle de réflexion République & Diversité. Il a été président du Conseil représentatif des associations noires de France (CRAN) de 2011 à 2017.

Temps de lecture : ~ 15 minutes

Christine Delphy

Race Caste et Genre en France

« Je vais parler de l’interaction entre deux systèmes de domination, la race et le sexe. Je me propose d’analyser l’oppression des populations maghrébines, puis de leurs enfants selon trois axes : 1) le premier est la façon dont la construction sociale qu’est la “ race ” s’articule avec cette autre construction sociale qu’est le “ sexe ”. Ces deux construits sociaux sont bâtis de la même façon, par et pour la domination, bien qu’ils aient, évidemment des formes distinctes. 2) le second axe est l’hypothèse que nous assistons aujourd’hui en France, à la création d’un système de castes raciales. [...]. 3) Dans le sujet que je traite, le débat sur le foulard islamique a une place, mais plutôt comme le révélateur d’une dynamique qui remonte bien en amont et se poursuit bien en aval. » Christine Delphy est une sociologue et féministe française. Chercheuse du CNRS depuis 1966 dans le domaine des études féministes ou études de genre, elle est une des cofondatrices de Nouvelles Questions féministes, une revue qui introduit, entre autres, le concept de genre et le courant intellectuel du féminisme matérialiste. Elle a une activité militante importante tout d'abord dans les années 1960-70 dans différents groupes féministes liés au Mouvement de libération des femmes, dont elle est l'une des fondatrices, avant de s'engager dans les années 2000-2010 dans des cercles de réflexion critique du libéralisme, puis dans le combat contre la loi sur les signes religieux dans les écoles publiques françaises et plus généralement dans la lutte contre l'islamophobie.

Temps de lecture : ~ 26 minutes